|

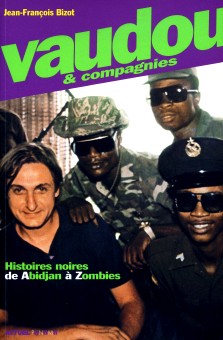

Vaudou

& compagnies : histoires noires de Abidjan à Zombies /

Jean-François Bizot. - Paris : Actuel, Éd. du

Panama, 2005. - 372 p. : ill. ; 23 cm.

ISBN 2-7557-0022-X

|

Jean-François

Bizot (1944-2007) se défiait des historiens — ceux

qui fabriquent l'histoire officielle qu'on retrouve dans les manuels

scolaires — autant que de la majorité des

journalistes professionnels. Au seuil d'une enquête sur l'Afrique

il ne manque pourtant pas de références, à

défaut de modèles, évoquant successivement le

Père Huc, Albert Londres, Hunter S. Thompson ou Jean Rouch. De quoi suggérer qu'il n'entend pas s'enliser sur des sentiers battus et rebattus.Or

quand il se rend en Haïti, rocher africain en mer Caraïbe,

c'est pour enquêter sur le Vaudou et les zombis

— thèmes de prédilection d'une certaine presse

prompte à stigmatiser le primitivisme d'un peuple

déliquescent ou matrice inépuisable pour les

réalisateurs de films d'horreur. Mais l'enquêteur reste

fidèle à l'ambition affichée dans une

préface exigente ; sans dissimuler la sympathie qu'il

éprouve envers ceux qu'il rencontre, sans rien renier de sa

propre personnalité, il s'efforce en multipliant les rencontres

de comprendre une réalité qui échappe aux

stéréotypes de la pensée occidentale.

Jean-François Bizot, écoute et enregistre, ne juge pas,

s'emporte parfois, ne renonce jamais à l'humour.C'était

en 1987, peu après la chute de Jean-Claude Duvalier :

« Je conseille de ne pas rater … le mois qui

suit les révolutions. On fait toutes sortes de rencontres quand

les coulisses sont dans la rue » (p. 226). Ces

circonstances ajoutent à l'intérêt d'un reportage

bref (pp. 226-257) mais incandescent.

|

| EXTRAIT |

Je

demande au jeune médecin les causes des maladies mentales en

Haïti. « Délire de persécution, peur du

sorcier, du voisin, épilepsie, schizophrénie,

malnutrition. La plupart des malades vous diront qu'un hougan leur a

jeté un sort. Mais ne condamnez pas le vaudou. Par quoi le

remplacer ? Dans les campagnes, le vaudou joue un rôle

social formidable. Pendant les cérémonies de possession,

les névrosés peuvent transférer leurs

délires sur les esprits. Le mysticisme sert de soupape. Quand

ça ne va pas, les gens vont d'abord voir le houngan. Si

ça ne marche pas et qu'ils sont catholiques, ils se

convertissent au protestantisme dans l'espoir de se rapprocher de la

protection divine. Je ne vois arriver que ceux qui ont

épuisé tous ces expédients.

Comprenez bien que le Haïtien a toujours supporté sa misère avec l'espoir des impuissants. On lui dit : Tout dépend de la récolte du café ou Attends la récolte de canne à sucre.

Quand la récolte n'est pas bonne, hop, c'est la bouffée

délirante et puis ça retombe au bout de quinze jours dans

l'attente séculaire. Cela dit, ça ne s'améliore

pas chez les jeunes qui ne vont plus chez les houngan. Cette

année, j'ai vu passer deux suicidés à cause d'un

échec au bac. » Paradoxe. Quand la magie s'envole, le

Haïtien ne rigole plus.

☐ pp. 238-239 |

|

|

COMPLÉMENT

BIBLIOGRAPHIQUE

d'autres éclairages sur le Vaudou

- Louis-Philippe Dalembert, « Vodou ! Un tambour pour les anges », Paris : Autrement, 2003

- Jacques Hainard, Philippe Mathez et Olivier Schinz (dir.), « Vodou », Gollion : Infolio, Genève : MEG, 2007

- Laënnec Hurbon, « Dieu dans le vaudou haïtien », Port-au-Prince : Éd. Henri Deschamps, 1987

- Laënnec Hurbon, « Les mystères du vaudou », Paris : Gallimard (Découvertes, 190), 2000

- R.P. Carl-Edward Peters, « La Croix contre l'Asson », Port-au-Prince : Imprimerie La Phalange, 1960

- Jacques Roumain, « A propos de la campagne antisuperstitieuse », Port-au-Prince : Imprimerie de l'Etat, 1942

|

|

| mise-à-jour : 31 juillet 2010 |

| |

|