|

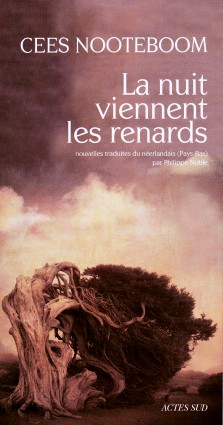

La

nuit viennent les renards / Cees Nooteboom ; traduit du

néerlandais par Philippe Noble. - Arles : Actes

sud, 2011.

- 157 p. ; 22 cm.

ISBN

978-2-7427-9515-4

|

|

Cees

Nooteboom regarde la mort sans détourner les yeux, et

parfois

l'installe au premier plan, dans un roman — Le chevalier est mort

par exemple —, ou dans le récit d'une

suite de visites à d'illustres

disparus — Tumbas : tombes de

poètes et de penseurs, où l'on

retrouve parmi d'autres Chateaubriand au Grand-Bé et

Stevenson à Upolu.

Dans les nouvelles qui forment La nuit viennent les renards, Cees

Nooteboom creuse cette veine et met en scène les

questions, trop souvent refoulées, que suscite

l'inquiétante proximité qui persiste entre ceux

qui ont

vécu et ceux qui vivent encore.

Décor insulaire

souvent : scène circonscrite où l'usure

du temps

semble mise en doute, où tout avive d'anciennes

affinités ? “ La mer reste la

même et

vient battre doucement la paroi du quai. Tout le reste est

interchangeable, arsenal à meubler les

souvenirs ” (Gondoles,

p. 12).

À

Venise, en

Sardaigne, à Minorque — où

l'auteur

réside une partie de

l'année —, les lieux paraissent également aptes à égarer la

mémoire, à conjurer les effets les plus

évidents de

l'absence, à maintenir la sensibilité d'un fil

qu'on

pourrait croire brisé.

|

| EXTRAIT |

Au

bout du chemin se dresse un phare entouré de quelques

bâtiments. La tour est inoccupée, les

bâtiments sont

inhabités, la grande lumière tournante est

allumée

automatiquement à distance après le coucher du

soleil.

Autrefois, beaucoup de bateaux faisaient naufrage par ici. Je connais

leurs noms, quand je marche de ce côté je les

prononce

à haute voix, cela fait comme une litanie. Le terrain du

phare

est interdit au public, il est entouré de murs, mais je

connais

un passage. En m'approchant, j'entends le bruit de la mer, à

la

fois fureur et exultation. Je viens ici pour danser, c'est ce que je

n'ai jamais pu dire à mon père. Le vent danse

avec moi,

il me serre de près, il entraîne mon corps avec

une

brutalité irrésistible, je me laisse conduire, je

dois

faire attention de ne pas me laisser culbuter. Les rochers ont ici des

pointes acérées, parfois je m'y érafle

ou je m'y

cogne, avant je devais toujours cacher ces blessures. A partir du

phare, il y avait dans le temps un sentier qui descendait vers la

crique où la mer, tout en bas, se

déchaîne. Ce

n'est plus aujourd'hui qu'une vague trace puisque personne n'y vient

plus, les pierres coupantes vous empêchent presque de

marcher. Je

ne peux me retenir nulle part, mais je veux aller jusqu'au bout, entrer

dans cette fureur extatique. La houle, voilà ce que

c'est :

la guerre, le danger. De grandes plaines grises, qui sont

soulevées et fracassées contre les rochers. Elle

s'élèvent en prenant un gigantesque

élan, elles se

creusent de l'intérieur comme si elles voulaient s'envoler

dans

les airs. Il y a de toutes les couleurs dans ce gris, tantôt

il

est bleuâtre et parcouru de reflets

vénéneux comme

le pétrole, tantôt noir et terne comme un suaire.

Furie,

écume qui cingle les rochers et semble un instant se dresser

à la verticale dans le ciel sombre, avant de s'effondrer et

de

s'engloutir dans le noir qui se retire pour lancer un nouvel assaut,

plus sauvage encore. Coups de fouet, cris poussés par des

géants. C'est pour cela que je viens, pour ces cris. Au

début je n'ose pas — tout en sachant que

personne ne

peut me voir ou m'entendre — mais peu à

peu je

commence à répondre aux cris, d'abord de

façon

encore retenue, si bien que je ne m'entends pas moi-même,

puis de

plus en plus fort, je crie pour contrer les cris, je hurle plus fort

que cent mouettes, je crie pour atteindre les morts qui se sont

noyés ici, je les appelle et ils me répondent, je

sais

que je voudrais disparaître dans les profondeurs, perdue dans

ce

mouvement de balancement, et je sais que j'en suis incapable, que la

danse est terminée, que je vais reprendre le long chemin du

retour, poursuivie par les coups de cravache du vent,

flagellée

parce qu'une fois de plus, je me suis

révélée trop

petite. J'ai perdu le vent du nord, comme nous disons ici, he

perdido la tramontana.

Cela signifie naturellement qu'on ne sait plus où on en est,

mais ce n'est pas le cas, je sais très bien où

j'en suis.

J'ai été heureuse, mais je n'ai personne

à qui le

raconter. Je n'ai qu'à attendre que la tempête et

la mer

m'appellent de nouveau au point extrême. C'est notre accord.

☐

Le point extrême, pp.

154-155 |

|

| COMPLÉMENT

BIBLIOGRAPHIQUE |

- « 's

Nachts komen de vossen », Amsterdam : De

Bezige bij, 2009

|

|

|

|

|

| mise-à-jour : 2 juin 2022 |

|

|

|

|